1919年 出生于江蘇省宜興縣。

1942年 畢業于國立杭州藝術專科學校。后任重慶大學建筑系助教。

1943年 在四川重慶沙坪壩青年宮舉辦第一次個展。

1946年 與重慶大學附小教員朱碧琴結婚。通過教育部留歐考試。

1947年 入法國巴黎國立高等美術學院研習油畫,受教于蘇弗爾皮教授。

1948年 作品參加巴黎春季沙龍展和秋季沙龍展。

1950年 為尋根毅然回國。

1951年 任教于中央美術學院。

1953年 因教學觀點不同而被調往清華大學建筑系任教,從此以畫風景畫為主。

1956年 任教于北京藝術學院。

1964年 任教于中央工藝美術學院。

1970年 文革期間,下放河北農村勞動。

1973年 調回北京參加賓館畫創作。

1978年 中央工藝美院主辦“吳冠中作品展“,在北京和全國各地巡回展出。

1979年 中國美術館主辦“吳冠中繪畫作品展“。當選為中國美協常務理事。

1981年 出訪西非三國并至巴黎訪舊友。

1985年 中國美術家協會主辦“吳冠中新作展“。任全國政協委員。參加香港藝術節“認識現代中國畫“畫展及研討會。

1987年 香港藝術中心主辦“吳冠中回顧展“,作品于開幕40分鐘內全部售完。

1988年 參加新加坡、日本、澳門主辦的“吳冠中畫展“開幕式并講學。

1989年 赴巴黎寫生,在東京舉辦“吳冠中畫巴黎“展。在美國舉辦作品巡回展。墨彩《高昌遺址》以187萬港幣開創中國國畫在世畫家國際畫價最高紀錄。

1990年 赴香港、新加坡、泰國展畫講學并寫生。油畫《巴黎蒙馬特》以104萬港元開創中國油畫在世畫家國際畫價最高紀錄。

1991年 接受“法國文藝最高勛位“。“吳冠中師生展“在北京舉行。墨彩《交河故城》以225萬港幣售出。

1992年 大英博物館首次破例舉辦“吳冠中-20世紀的中國畫家“畫展。

1993年 巴黎塞紐奇博物館舉辦“走向世界-吳冠中油畫水墨速寫展“。接受“巴黎市金勛章“。

1994年 當選為全國政協常委。出訪北歐五國。訪問印尼并寫生。

1995年 接受法國軒尼詩公司“'95軒尼詩創意和成就獎“。香港主辦“叛逆的師承-吳冠中“畫展及“20世紀中國畫國際研討會“。

1996年 參加李政道博士主持的“科學與藝術“研討會,并作抽象畫。

1997年 臺灣歷史博物館舉辦“吳冠中畫展“,巡回高雄市山美術館。

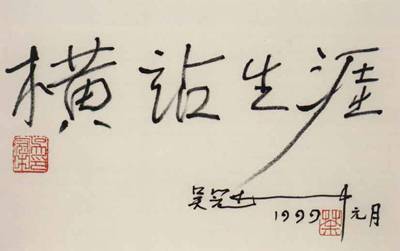

【吳冠中】是學貫中西的藝術大師,幾十年來,他一直探索著將中西繪畫藝術結合在一起。

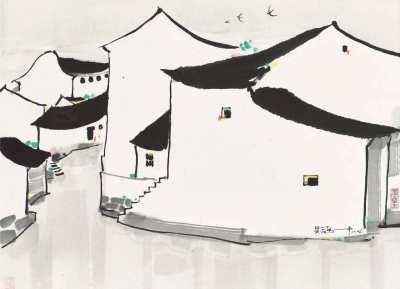

最早畫的作品多以江南水鄉為題材,畫面充滿詩意,他特別重視點、線、面的結合與搭配。最近幾年他的畫風有所變化,在一批反映黃土高原的作品中多用粗線,自成一種意境。最近,他獲得了“法國文化藝術最高勛位”的容譽。

大英博物館的個展大英博物館在1992年3月26日到5月10日推出一項前所未有的展覽--吳冠中個展,展出44幅作品,作品是他1970年以來所創作的油畫、水墨及素描。此次展出號稱“前所未有”,是由于吳冠中個人在歐洲的第一次個展,更是大英博物館第一次為中國在世畫家所辦的展覽。

因此這次個展,不僅對吳冠中而言是他繪畫生涯的再一次突破,也意味著東西藝術交流的向前發展。

展畫倫敦斷想

1992年3月至5月,大英博物館舉辦我的個展,這確是他們首次試展20世紀中國畫家的作品,因而朋友們祝賀我。我被首選也許是一種幸運,關鍵問題是緣于古老博物館的改革開放,人們期待中、西方現代藝術高層次的交流,我自己當然也珍惜過河卒子的重任。

眾所周知,大英博物館珍藏著全世界的古代瑰寶。尤其是亞述、埃及、希臘、羅馬的雕刻更勝于盧浮宮之所藏。四十余年前留學巴黎時,我曾利用暑假到倫敦參觀一個月。在大英博物館看到陳列著我們的古代繪畫,特別引我注意的是顧愷之的《女史箴圖》。我們的國寶被人竊據,當時首先感到憤憤不平,繼而又覺得我國古代藝術能在這重要博物館與全世界的藝術品同時展出,倒也未必不是一種讓人了解、識別、比較與較量的機緣。”這回我的個展就在陳列我們古畫的原展廳展出,我的一幅橫卷《漢柏》就展出在原《女史箴圖》陳列的位置,這令我心潮起伏,夜不能眠。因古畫暫時收藏未展出,博物館的法羅博士特別為我打開一些珍品,我首先要再看《女史箴圖》。《女史箴圖》已精裱改裝藏于玻璃立柜內,立柜暫安置于東方文物部的高臺上,外加木板遮蓋保護。老同窗朱德群從巴黎趕來看我的畫展,當然我們要一同看《女史箴圖》。我們脫了鞋爬上高臺,匍匐在玻璃柜下,用手電照著細讀畫卷。蹲著看不便,就跪著看,隨同我們去的攝影師想攝下這子孫膜拜祖先的真情實景,但博物館嚴格規定不讓攝影。

除了《女史箴圖》,我們還看了一些石濤、石溪、文征明等的冊頁、手卷及掛軸,我們缺乏文史及考證知識,不能細細品味推敲畫外意蘊,但感到中國傳統繪畫往往宜于案頭細讀,江山臥游,當張掛上墻在一定距離外觀賞,往往就失去吸引人的視覺魅力,像范寬、郭熙的造型特色的磅礴氣勢只屬少數。繪畫必須發揮視覺形式效果,墻上效果,距離效果,建筑效果。蔡元培歸納:西方繪畫近建筑,中國繪畫近文學。就近文學這一觀點而言,畫中有詩,這詩應是畫中細胞,而非指題寫在畫面上額外增添的詩句。視覺形象是世界語,無須翻譯,用世界語傳遞中國情懷,我深信是中國繪畫發展的美好前景。記者及評論員在我展廳中首先提及的問題便是這條中、西結合的道路。我完全承認我的藝術是混血兒,如今這混血兒長大了,第一次回到歐洲來展出,歐洲的親屬是否能認出有自己血緣的東方來客?

偶然的機緣,倫勃朗回顧展的素描部分就在大英博物館與我同時并肩展出,有友人為我擔心在大師的光芒前失色,也有記者提及這樣的問題。我倒感到很高興,17世紀的荷蘭大師與20世紀的中國畫家是可以相敘的,繪事甘苦滋味同,并不因時代和地域之異彼此格格不入。倫勃朗只活了六十三歲,我已七十三歲,長他十歲,人生甘苦當也有許多同感吧。當然,我沾了他的光了,多半觀眾主要是來看他的,附帶也看了我的。博物館的大門外左邊是倫勃朗的橫標,右邊是吳冠中的橫標,我感到受寵若驚,攝影師在橫標前給我照相留念。一位牽著狗的老太太問攝影師是怎么回事,答是給作者照相留念,她于是立即牽著狗走到我面前與我緊緊握手,說她看了我的畫展,喜愛極了。她不是評論員,不是記者,是一位退休的老婦人。由于她的欣賞,我又聯想起自己風箏不斷線的觀點,風箏能放到歐洲仍不斷線嗎?當有記者談到我這混血兒已被歐洲認可時,我雖高興,但說:為時尚早。因我確也見到有觀眾看完倫勃朗,走到我展廳門口,往里一張望便回頭走了,不屑一顧。

作畫為表達獨特的情思與美感,我一向主張不擇手段,即擇一切手段。在大英博物館作的一次講座中,談筆墨問題,我認為筆墨只是服役于特定思緒的手段,脫離了具體畫面的孤立的筆墨,其價值等于零。實踐中,我作畫從不考慮固有的程式,并竭力避免重復自己已有的表現方式。這次展品選了油畫、墨彩及速寫,并包括不同時期的不同面貌。有一位并未看簡介的觀眾問:這是幾個畫家的聯展?也許他并不內行,也許我缺乏一貫的風格,但我聽了這評語倒是喜勝于憂。這使我回憶起“文化大革命”中在歷史博物館舉辦的一次大型油畫展,主題全是表現毛澤東主席,作品選自全國各省。有一位外賓看后不禁發出驚嘆:這位畫家畫這么多作品,真是精力旺盛!

細看倫勃朗的回顧展,他始終只是一個肖像畫家。一生在肖像畫中精益求精,他很少離開故土,畫的大都是他身邊最熟悉的人物。后來我又去南方參觀了莎士比亞的故里,我對莎士比亞毫無研究,故居的講解員介紹說莎翁一直生活在故鄉,很少出遠門。我聯想起塞尚、倪瓚,他們都只吸取最親切的鄉里題材,源泉無盡,情真意切。藝之成一如樹之長,首要土壤,土生土長。土生土長是根本,孤陋寡聞是缺點,這是兩個不同的概念。

我參觀了正在進行拍賣的蘇富比總部,墻上掛滿了名家、大師們的作品,包括郁脫利羅、馬爾蓋、弗拉芒克、丟非等人的油畫及馬蒂斯的速寫,都是蹩腳貨。歐美經濟衰退,名畫市場不景氣,藏家不會拋出精品來。如果由我鑒定,其中不少作品是偽作。不過也難說,因大師非神,只是一個普通勞動者,是勤奮的勞動者,是失敗最多的勞動者。只從博物館里,從畫集上看大師們的精品不足以全面了解其創作歷程。作為專業畫家,能看到大師們的失敗之作是一種幸運。

常聽說有些西方人認為中國畫畫在宣紙上,材料不結實,因此不能同油畫比,要低一等。我自己同時采用油畫和水墨兩種材料,主要根據不同的表現對象選定更適合的媒體,對布或紙、油或水毫無成見,哪一種材料更耐久也并無深入研究。我也觀察過博物館里那些古代名畫,不少布上的油彩已龜裂,特拉克洛亞的作品色彩早已變暗,他自己生前就已發現這問題,席里柯的作品則幾乎變成單一的棕色調了。這次在倫敦得知,報載博物館已發現不少現代大師們如霍克納、波洛克等等的作品其材料已開始變壞。宣紙時間久了偏黃,花青更易退色,但墨色幾乎永不退色,元代的紙上作品大都仍甚完好。我無意宣揚紙勝于布或比布更耐久,只希望有人在材料方面作科學的研究,先不抱成見。不過任何材料都有其優缺點,駕馭材料與藝術技巧本來就是血肉相連。

大英博物館專辟一室(第八展廳),以陳列舉世聞名的雅典娜神廟(柏德嫩)的雕刻。這組見諸各種美術史冊的藝術瑰寶被珍貴地展示給全世界的游人,人們都渴望來此瞻仰、膜拜人類創造的藝術高峰。這是希臘的宗廟,宗廟被劫走,子孫是不答應的,聽說希臘政府仍年年提出要求歸還的交涉。在巴黎的吉美博物館,也羅列著我們祖先的頭像,佛像。東方古國的古代藝術被西方強大的帝國占有了,但他們將它們陳列展出于全世界人們的面前,卻也發揚了作品的精神力量。每天,成群的孩子由老師們帶領著來學習,博物館是最有實效的社會大學。經濟效益席卷全球,各國的博物館大都收門票,門票日益昂貴。大英博物館迄今不收門票,據了解,博物館認真考慮過,如收票,大英博物館這樣豐富的收藏,這樣的身價該定多高的票價?票價高了則對社會教育將起堵塞作用,博物館的意義及作用便變質了。大英博物館的展品大都來自世界各地,如原件由各國取回,博物館將關門大吉。人們要學習研究便只好分赴各國去尋找,確乎遠不如集中在這大博物館中有效。但人家有權索回家珍,怎么辦?是否可交換,以英國的重要藝術品贈送到各國陳列,起到真正的文化交流作用。國與國之間應該交換陳列博物館的藏品。秀才不出門,能看天下畫。印象派的作品當時沒人要,便宜,流散了,廣為流傳了,如當時全部保存在巴黎,其影響會局限多了。當我們在紐約大都會博物館看到仿造的網師園殿春囗,感到很高興,為蘇州園林出國歡呼。不過,有往有返,該引進什么?

倫勃朗展的油畫部分陳列于國家畫廊(其實應稱美術館),展出五十一件作品,但像《夜巡圖》等重要的代表作并未能借來。倒同時展出其工作室的學生、助手們的作品,質量不高,似乎主要為了商品而制作。國家畫廊主要陳列自文藝復興至19世紀的歐洲繪畫,洋洋大觀,數量質量均可與盧浮宮媲美。用半天時間粗粗看一遍,像訪問那么多不同性格的大師,聆聽各樣的高見,感到體力和腦力都頗疲勞。一出畫廊的大門,滿眼噴泉、濕漉漉的雕刻群、高高的石柱、群鴿亂飛,令人精神松弛下來。這是著名的脫拉發爾格廣場,典型的歐洲廣場。滿地是鴿群,空中也飛滿鴿群。游人伸手展開手里的小豆,于是鴿子飛來爭食,爬滿雙臂、肩頭,甚至大模大樣落在游人的頭上。此地何處?名副其實應是鴿子廣場。廣場是屬于鴿子的,有了鴿子廣場才有了活的生命。我無意了解脫拉發爾格廣場名稱的來歷,大概是紀念高高站立在柱頂的那位將軍吧,不過人們已很少抬頭去瞻仰那冰冷的將軍石像,他太高了,也瞻仰不著。一將功成萬骨枯,請到泰晤士河塔橋附近的古堡里參觀,里面主要陳列各時期的兵器,刀、槍、劍、戟,血腥彌漫。古堡底層是金庫,珠寶金冠閃閃發光,乃珍寶館也。刀槍劍戟之為用,就是掠奪金銀珠寶。歷史的陳列,將事實擺得明明白白。但參觀金庫的人群比參觀國家畫廊的擁擠得多,國家畫廊是免費參觀,這古堡的門票價甚高,但購票還要排長隊。不記得哪一位英國人說過:“我們寧可丟掉印度,也不能丟掉莎士比亞。”真是一語驚人!

大英博物館法羅博士邀請并陪同我去參觀北部鄉村。從倫敦乘火車三個小時,到一個什么站,然后她租一輛轎車,自己開車繞廠一百七十余公里,觀光山區風光。地區已接近蘇格蘭邊緣,是丘陵類型的山區,看來山不甚高,山頂尚積雪,英國人一批批開車來爬雪山。曾經玉龍、唐古拉和喜馬拉雅,這樣的山在我眼里只是模型式的小山匠。法羅之所以選這地區,因這里不少山村里的樹木、叢林及溪流很像我的畫面,估計我會喜愛。確乎,山村里古木老樹多,小橋、流水、石屋,很像貴州,而巨房頂也不少是用石板蓋成,進入畫圖,恐無歐亞之分。我們在鄉村小旅店住了一宿,小店兩層樓,樓上是幾間客房,從客房的窗戶外望,正對一座古樸的小教堂,教堂被包圍在墓碑之林中。樓下是酒店,酒柜、小餐廳、高爾夫球室,處處結構緊湊,色彩濃郁,非常像梵高的畫面,我興奮起來,考慮可畫些速寫素材。當我們在別處吃了晚飯回到旅店,店里已擠滿了人。老人、小孩、婦女、相偎在沙發上的情侶,還有大狗和小狗。人們喝酒、下棋、打球……高高低低的燈光、壁爐里熊熊的火光、夜光杯里各色飲料反映著紅、白、藍、黃,誘人的畫境,但要想寫生則已無回旋余地。因嘈雜喧嘩,怕聽不見電話鈴聲,我們據守在電話跟前,等待倫敦約定的電話。白天,村里幾乎碰不見人,顯得寧靜而寂寞,夜晚都被吸引到小酒店來暢飲歡聚。四月的倫敦春寒料峭,北方鄉間近乎北京的冬季,但酒店之夜溫暖如春,村民們春風滿面,盡情陶醉。這不是咸亨酒店,這是洋茶館,中國人習慣早茶,西洋人愛夜酒,各有各的傳統,各愛各的傳統習慣。與四十年前相比,倫敦及其郊外的外貌似乎無多大改變,居民仍是二三層的小樓,即便新蓋的亦基本是老樣式,很少高層公寓。人們偏愛這種傳統風貌,但保留這種風貌恐有一個基本條件,即人口增長速度緩慢。近一二十年來高樓建得最多、最快、外貌變化最大的,據說首推香港和中國大陸,除經濟發展外,還有其不得不劇變的人口原因吧!四十年前舊巴黎、倫敦,舊貌依然,而我的故鄉十年來卻“江南抹盡舊畫圖”,令懷舊的老年人若有所失!

吳冠中簡介

吳冠中是學貫中西的藝術大師,幾十年來,他一直探索著將中西繪畫藝術結合在一起。

吳冠中1919年生于江蘇宜興,起初他學工科,因一次機緣參觀了當時由畫家林風眠主持的杭州藝專,便立即被五彩繽紛的藝術美迷住了,下決心改行從藝,奉獻終生。中學畢業后他考入了杭州藝專。大學畢業后,吳冠中于1946年考取留法公費,畢業時正值新中國成立,于是他毅然回國,到中央美院任教,后來又到中央工藝美院任教授。他志在將中西藝術結合在一起,將中國繪畫藝術推向世界。他的精神正可用他的一本書名來概括,那就是"要藝術不要命"。

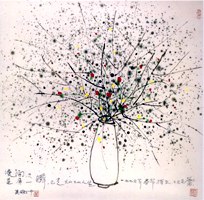

吳冠中最早畫的作品多以江南水鄉為題材,畫面充滿詩意,他特別重視點、線、面的結合與搭配。最近幾年他的畫風有所變化,在一批反映黃土高原的作品中多用粗線,自成一種意境。最近,他獲得?quot;法國文化藝術最高勛位"的榮譽。

大英博物館在1992年3月26日到5月10日推出一項前所未有的展覽--吳冠中個展,展出44幅作品,作品是他1970年以來所創作的油畫、水墨及素描。此次展出號稱"前所未有",是由于吳冠中個人在歐洲的第一次個展,更是大英博物館第一次為中國在世畫家所辦的展覽。因此這次個展,不僅對吳冠中而言是他繪畫生涯的再一次突破,也意味著東西藝術交流的向前發展。 吳冠中說,我的畫是將西畫的優點表現在中國畫之中。我畫的點和線,每一筆都包括了體面的結構關系。畫中的點和線,不管是大點小點、長線短線,在運用上是嚴格的,都不是隨便亂擺上去的,有時一點不能多也不能少,點子多了對畫面無補,我都想辦法將他遮掉。對線的長短也是如此,都不是隨便畫上去的,要恰到好處。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

吳冠中與波洛克

這樣的題目是因涉及吳氏與波氏的“雷同”之爭而立。筆者一直堅持論藝不論人,因為人品好不等於作品就好,作品好壞無關人品好壞。藝術面前無古今中外、長幼尊卑之分,卻有優劣高下之別。論藝不可摻雜情面,因為胡子一把,因為頭發太白,因為地位很高,因為名聲頗大,怕傷及情面而只講好話,則其論必低下庸俗。藝術家之起碼胸懷乃是“隔靴搔癢贊何益”。至於“武斷”、“放冷箭”之類,不是被論者胸襟狹小,便是論者別有藝外之心了。真正能“斷”的只有歷史,論者之斷算不得數,僅一家之感、一家之言而已。此文竟然要如此套頭,無奈之致。

對吳冠中與波洛克藝術的比較,筆者的看法非常明確肯定,吳冠中的藝術不能與波洛克的藝術相提并論;若非論及“雷同”,則比也不必了。

可能因為太熟悉評論界的現狀,江洲在提出吳冠中與波洛克作品的“雷同”之后,已預見到了“吳先生或評論家可能會有別樣的解釋。”

果然,翟墨的話最能作這些“別樣解釋”的代表:“波洛克的行動繪畫是主觀情緒支配下的滴濺潑灑,吳冠中的點線抽象是密林藤蘿印象的抽象提練。”陳瑞林的解釋與翟墨無別:吳冠中“來自生活,來自寫生后的創造”,波洛克“強調主觀的流露,強調自動”。

吳冠中則說“觀眾并未研究作者間的根本差異,也能理解,但這與借此放冷箭說‘抄襲’是另一回事,性質完全不同”。(按:江洲文章里并無“抄襲”一詞。) 三家都強調了畫法上吳冠中與波洛克的不同。只是翟、陳兩位都承認吳冠中與波洛克存在著“表面某些畫跡相近”,“畫面或有相同之處”。吳冠中則并不見有“相同”之意。而在讀畫之前,竟然要同吳所云“先得研究作者間的根本差異”,則乃筆者聞所未聞,不覺奇哉!

原來,只要畫法不同,就算“表面某些畫跡相近”,也與“抄襲”不著邊際的。有人用腳踏、用嘴噴,或者學安迪?沃霍爾用絲網印,弄它幾張林密蘿藤的圖象,也加點紅高梁,可不許說他是“抄襲”的喲。 但盡管翟、陳作出“抽象提練”、“寫生后的創造”等“言語游戲”般的解釋,“都難以更改視覺上的直觀感受――畢竟畫面雷同,形式相似”。

吳冠中說八十年代后才看到波洛克的作品,并沒有為“雷同”之嫌開脫多少,相反倒顯得吳先生的孤陋寡聞來了;他沒有察覺到自己并不燒掉的“點線抽象”作品,竟是與波氏“雷同”的。

翟氏提出“抱怨醬油沒有醋味,或指責紅茶太像可樂”是一種“異元”批評,揭示了在評論界尚未顯明的一種現象,有發明之功。但問題是吳冠中與波洛克的藝術相比較,成了一種變質的“異元”,是醬油太酸,是醋又太咸;是紅茶嫌多了些氣泡,是可樂則少了些暢快。不能把一個玩票唱程派的去跟梅蘭芳相比,還說是醬醋有別,風格不同。發明“異元”的同時,當知醬有優劣之別,醋有新陳之分。

吳氏抽象僅得波氏抽象的“表面相似”,波氏作品渾大厚重,縱深靈動,而吳氏作品淺泛單薄,氣弱之極。波氏的線條圓勁而又流動,吳氏的線條扁平而又淺浮。

本來拿吳先生的紙本與波洛克有著極厚質地的油畫來比,實在有點委屈,更無奈的是吳的用筆淺顯直白,少了書法用筆的金石氣,而“含剛鍵於婀娜”、“粗而不獷、細而不纖”的用筆之妙就更遑論之了。吳先生作品里的用筆境況,還是能說明他確實缺乏在用筆上的著意著力,或者更確切地說,吳先生對於構圖變化、畫面情調、個人模式等諸方面的重視,遠遠大於對用筆的重視。

或許有人會說,我這是拿紅茶來與可樂瞎比方。豈知波洛克也有手繪的油畫,手繪的紙本作品,它們與吳氏的作品相比較,其視覺感受仍然與前述的一樣。

中國畫與洋畫不能相較?非也,人類藝術必有共通處,所謂人心千古不易。黃賓虹的精品,可與波氏的并置在一起而毫無愧色,雖然波氏的作品質地厚重,幅面龐大,而黃氏的作品平面紙本,尺寸細小,但這一中一西足可以抗衡比肩。

黃氏之所以能抗衡波氏作品,仍在於筆墨的精到。本來,畫面韻味、個人模式并非不重要,但如果筆墨粗劣淺薄,則畫面韻味的美妙,個人模式的鮮明等等,都將流於空泛表面。這些作品或許在極有氣氛的展廳里,在縮小了的印刷精美的畫冊里,能迷人一時,但若把原作搬回居室,晨夕相對,品茗細讀,則必露其薄相了。

所謂歷史的驗證,就是被反反復復地讓各式人等不同的視覺來驗證,也就是要耐得住看。而要耐看,在中國畫當求之氣韻生動以外,則是筆墨之精;在西洋畫當求之意蘊強勁以外,則是筆觸肌理之美。我們乍見梵高作品,在感受過“色彩強烈”、“熱情如火”、“內心的痛苦在張力中扭曲盤卷”之后,我們還會感受到其沉著之氣,以及遒勁蒼辣、凝重厚實的筆觸肌理。而倘若抽去這可玩味的“遒勁蒼辣、凝重厚實”,那么,前述的“內心痛苦在張力中扭曲盤卷”的風格,必將淪為空虛做作,叫人如何感動的了。至此,到底該先強調筆墨,還是畫面情調、個人模式,可以不言而喻了。無筆墨之情調必薄,無筆墨之模式必陋,這是筆者認定的古今中外千古不易之理。此處所言筆墨乃精到之筆墨,而非低劣之筆墨,吳先生的畫中也可算有筆有墨,但低劣耳。張仃先生之筆墨,亦低劣,彼乃論有不同,而筆墨之低劣則“雷同”也。

不覺多說了幾句有關筆墨的話題,實在是出於對吳先生作品中輕於用筆的可惜,以致讓我們感到他的作品與波氏的作品放在一起大有愧色――盡管吳先生作品的拍賣價好像高於黃賓虹。

由此我們還想到劉國松、谷文達、周韶華諸家,不認筆墨的賬,欲以表面文章取勝,一時固然也有人喝彩,但他們的作品何時能在波洛克、德庫寧諸洋大師的面前神情自若呢?谷氏好像已有醒悟,可能是因為他有更多“比較”的機會,知道放棄了筆墨,又僅在一張紙頭上涂抹,是何等的無奈,他終於不用筆墨而放棄筆墨――雖然他仍然把新材料叫做“毛發墨汁”,但他的作品又怎能與基弗的并置而無愧色呢?

無論洋大師、土大師,對藝術皆是嘔心瀝血乃致獻身,大師還是“代不數人”的。投機取巧,弄些情調,弄些模式,還自以為得計,雖然得逞一時,卻終將為歷史所棄,愿有心人鑒之。

結束此文之前,還得跟一直受“大批判”威懾,至今“杯弓蛇影”的人說明一下,筆者搞不來“大批判”,僅僅是,有展覽的權利,便有評說的權利。“入木三分罵亦精”,這“入木三分”本是評論的“底線”,但筆者反對“罵評”“酷評”,只追求不傷人格的誠實批評,論藝術而不論情面的批評。假若“誠實”讓某些人感到比“酷”“罵”還難以忍受,則是筆者所無奈的事了。

推薦設計

優秀海報設計精選集(8)海報設計2022-09-23

充滿自然光線!32平米精致裝修設計2022-08-14

親愛的圖書館 | VERSE雜誌版版式設計2022-07-11

生活,就該這麼愛!2022天海報設計2022-06-02

最新文章

費欣油畫作品欣賞繪畫藝術2023-10-08

Ruslan Khasanov液體肖像畫作繪畫藝術2023-06-16

Robert Euwe超逼真的人物肖像繪畫藝術2023-06-03

你敢信嗎?這些不是照片繪畫藝術2023-04-07